Самая большая ваза в эрмитаже. Малахитовые вазы «медичи. Царица ваз - не единственная чаша колоссальная

Известный петербургский писатель XIX века Михаил Пыляев в своей книге «Драгоценные камни» писал, что в «Императорском Эрмитаже находится много ваз, чаш, столов и тому подобных вещей, сделанных на Петергофской гранильной фабрике из демидовского малахита, который кроме употребления в России идет в громадном количестве за границу, особенно во Францию и Англию, где из него приготовляют различные украшения».

Писатель не совсем прав: изделия из малахита изготавливали в огромном количестве именно в России, так как в начале XVIII века на Южном Урале были найдены крупнейшие запасы этого минерала, разработка которых продолжалась вплоть до XX века. А вот уже готовые изделия — декоративные гигантские вазы, чаши, как купели, столики, светильники, ларцы, канделябры, чернильные приборы, в том числе украшения для женщин из малахита и других поделочных камней — партиями уходили за границу. Зеленого камня было так много, что им отделали даже колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Зеленый цвет малахиту придает наличие в нем карбоната меди. Горные рабочие хорошо знали, что если находишь малахит, значит, поблизости имеются запасы медных руд.

В 1723 году в Пермской губернии при содействии царского правительства заработал Гумешевский рудник. Там добывались куски до 1500 кг весом. Свою зеленую каменную продукцию стал выпускать другой рудник — Медноруднянский, расположенный недалеко от Нижнего Тагила, где была отрыта уникальная глыба в 25 т. Именно ее части пошли на облицовку малахитового зала Зимнего дворца. В конце XVIII века заработал на полную мощность и Колывановский рудник на Алтае. Но первая гранильная фабрика по обработке минералов появилась в 1721 году на берегу Финского залива, в Петергофе. Она была создана по указу императора Петра I. Ее мастера работали в основном на привозном сырье. Это продолжалось до открытия богатых залежей малахита на Южном Урале.

Три гранильные фабрики — Петергофская, Екатеринбургская и Колывановская — по заказу царствующих лиц, кабинета министров выпускали разного рода изящные поделки, которые предназначались для залов Зимнего дворца, подарков зарубежным монархам и приезжавшим важным сановникам.

Эта работа еще больше активизировалась, когда в 1764 году в Санкт- Петербурге по указу императрицы Екатерины II был создан Императорский музей — Новый Эрмитаж.

Работу мастера-камнерезы вели в так называемой технике «русской мозаики», когда основу изделия составлял другой минерал, более простой, или даже металл. И он покрывался нарезанными тонкими пластинами из малахита толщиной от 3 до 5 мм. При этом рисунок в пластинках подбирался таким образом, чтобы создавалось впечатление монолитности всего изделия. Особенно эффектно малахит выглядел с орнаментальными дополнениями в виде золоченой бронзы — статуэток, гербов, подставок, ручек.

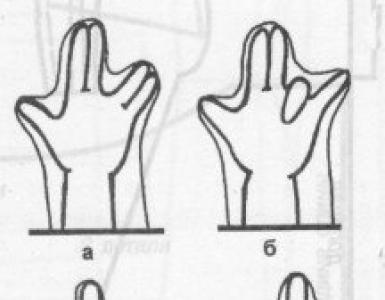

Особой гордостью уральских мастеров-камнерезов является ансамбль, состоящий из двух больших ваз так называемой формы «Медичи» и четырех столешниц, выполненных из малахита. Чертежи были подготовлены архитектором И. И. Гальбергом в Санкт-Петербурге. Сначала их утвердили в кабинете министров, затем отослали в Екатеринбург, где и изготавливался этот заказ для Эрмитажа.

Работа над изделием началась в 1839 году. И продолжалась почти два года. В сентябре 1841 года вазы были закончены.

Везли их в столицу с большими предосторожностями: малахит — материал хрупкий. Высота большой вазы была 182 см, диаметр 146 см.

В это же время стали изготавливать вазы меньшего размера. Их высота достигала примерно полу — метра. Ими украшали кабинеты царствующих лиц и богатых сановников.

Но в конце XIX-начале XX века широкий спрос на изделия уральских камнерезов стал па дать. Это объяснялось не только экономическими и политическими проблемами, но прежде всего истощением запасов малахита.

Царица ваз является одним из государственных символов Алтайского края. Она изображена не гербе и флаге региона, а также на ордене «За заслуги перед Алтайским краем».

«Царица ваз» — название большой колыванской вазы из зелёно-волнистой яшмы.

В 1815 году на ревневской каменоломне Алтайского горного округа рабочие под руководством И. С. Колычева расчистили от осадочных пород довольно крупный утёс зелено-волнистой яшмы. От него начали отделять камни, пригодные для создания больших чаш. Через четыре года, в той же каменоломне был обнаружен монолитный 11-метровый участок. От этой находки удалось отделить монолит длиной 8,5 м, который из-за трещины пришлось разделить на две неравные части. Пригодной для работы была признана большая часть камня длиной 5,6 м.

Вскоре после этого, управляющий Колыванской фабрики М. С. Лаулин представил Кабинету Александра I модель и чертежи, добытого монолиты яшмы. 21 ноября 1820 года из Петербурга пришёл ответ с рисунками и предписанием об изготовлении эллипсовидной чаши. Автором проекта стал архитектор А. И. Мельников.

К работам приступили в феврале 1828 года. С помощью 230 рабочих камень был вытащен к каменотёсному сараю и поднят на метровую высоту. Первичной обработкой монолита занимались около 100 мастеров, после чего в 1830 году камень уложили на дровни и вручную, силами 567 человек, передвинули глыбу на 30 верст в Колывань. На фабрике рабочие занимались обтёской «полотенца» чаши (верхней части). После чего в 1832—1843 годах создавалась емкости чаши, наносился орнамент и полировалась поверхность яшмы. К этому же времени был найден камень для пьедестала, в котором просверлили отверстие для стального стержня (пирона), соединяющего постамент с ножкой чаши.

19 февраля 1843 года поезд из впряженных в особые сани 154-х лошадей повёз чашу из Колывани в Барнаул, далее на Уткинскую пристань реки Чусовая. Через полгода чаша была доставлена в Петербург, однако баржа с ней довольно долго стояла на Фонтанке у Аничкова моста. Тем не менее, каменное изделие выгрузили у набережной Невы рядом с Эрмитажем. В 1845 году «Царицу ваз» было решено поместить в проезд здания Нового Эрмитажа — 4 года для неё сооружали специальный фундамент. Осенью 1849 года 770 рабочих поставили чашу на место. Здесь же к вазе добавили украшения из бронзы — венок из дубовых листьев.

Ваза 1808 Колыванская шлифовальная фабрика.

Ваза 1807 Екатеринбургская гранильная фабрика Уразовская яшма,золоченая бронза

Ваза 1801 Екатеринбургская гранильная фабрика Брекчия,золоченая бронза.

Чаша из родонита (орлеца) 1868 г.

«Малахитовой эпохой» обычно называют 30—40-е годы XIX века, когда были открыты новые крупные месторождения малахита в Гумешках и под Нижним Тагилом. Именно в это время и вспыхнула необычная мода на малахитовые изделия. Малахит в монументальных декоративных изделиях становится эмблемой русских богатств, вызывая зависть и изумление Европы.

Много изделий из малахита изготовлялось на Екатеринбургской фабрике под руководством Якова Коковина. В 1839 году фабрика купила на Нижнетагильских заводах 46 пудов малахита по 800 рублей за пуд «на делание большой вазы и других малахитовых вещей».

Через три года (в 1842-м) большая малахитовая ваза была готова. Она была выполнена по рисунку И.Гальберга «ленточным» набором. В Петербурге в английском магазине «Никольс и Плинке» для неё изготовили ручки с мужскими головами из золочёной чеканной бронзы. Она является одной из самых красивых и крупных ваз, хранящихся в настоящее время в Эрмитаже. Высота её достигает 184 см. Главное в ней — замечательный подбор камня. Узор, созданный мастерами, естествен и разнообразен. Закономерно чередуясь, тёмные и светлые полосы опоясывают тело вазы. Малахитовый узор напоминает поляну, поросшую свежей изумрудной травой, по которой ветер гонит светло-зелёные волны.

Торшеры и ваза из коргонского порфира 1805-1807 гг.; 1811 г.

Ваза из бадахшанского лазурита 1845 г. Екатеринбургская гранильная фабрика Высота 178,0 см; диаметр 140,0 см

- (иногда называемая в популярных источниках «царицей ваз») из зелёно-волнистой яшмы - произведение камнерезного искусства, экспонирующееся в Государственном Эрмитаже. Вес каменного изделия составляет 19 тонн. Высота вазы с пьедесталом - 2,57 м, большой диаметр составляет 5,04 м, а малый - 3,22 м. Это самая большая ваза в мире!

По ссылке можно прочесть краткую официальную историю создания и транспортировки вазы. С момента находки куска яшмы (1815г.) до момента установки изделия (1849г. в Эрмитаже) прошло 34 года! Но это не главное, ниже комментарий специалиста.

В одной из статей прозвучал комментарий специалиста по обработке камня:

Самое уникальное в этой вазе то, что при ее изготовлении комбинировались разные технологии. Недавно знакомый пытался заказать вазу из змеевика на Урале. Она должна была быть 1200 мм высотой и что-то порядка 600ммм в диаметре. Нарисовали эскиз, отправили на предприятия и все отказались. То есть они могли сделать ее сборной, склеить из нескольких заготовок выточенных отдельно, а ему хотелось именно монолит. А так да: платформа вазы - идеальный квадрат, ножка уже вытачивалась при помощи вращения, а как сделали чашу элипсовидной геометрии и как накатали фигурные профили по всей ее нижней части - сегодня станков способных это сделать не существует. Причем при обработке камень подвергается большим нагрузкам и как вся эта конструкция не лопнула - тоже непонятно. По камню такая особенность: чем он красивее, тем неоднороднее его структура и в ней масса трещин. Особо красивые блоки при распиловке на элементарные плиты дают порядка 70% отходов, что тоже закладывается в цену изделия. Вобщем через мои руки в свое время этого камня прошло десятки тон, и вот я смотрю на эту вазу и понимаю, что я - ничего не понимаю))) Причем я даже не знаю никого, кто понимает, как это делалось. Ну вот берем малахитовые колонны внутри Исаакия. Они склеены из маленьких кусочков, а потом отшлифованы и отполированы. Хорошая мастика сейчас для склеивания поверхностей из натурального камня тоже есть, но срок ее службы не превышает десяти лет, а колонны в Исаакие стоят лет двести и не рассыпались!!! Они сделаны из очень тонких пластин, сегодняшнее оборудование нарезать такие не в состоянии и т.д. То есть современный уровень технологий камнеобработки намного ниже, чем был у спецов строивших Питер.

Дело в том, что при обработке камня кромка немного крошится. Именно ради того, чтобы камень крошился как можно меньше - его и режут на большой скорости, у нас раньше станки были с 4-5-тью тысячами оборотов диска в минуту и все равно место отпила не спутать ни с чём. Для сглаживания места скола используются полиэфирные мастики, срок службы которых до 5-7-ми лет в условиях закрытого помещения, но и этот вариант любому, кто работал с камнем бросается в глаза. Ничего подобного на данной чаше нет. Она сделана из цельного куска камня, причём как ее делали - я себе не представляю, несмотря на то, что хорошо знаком с современными технологиями камнеобрабатывающей промышленности.

***

Видео из каирского музея

***

Национальный музей антропологии. Мексика

Некоторые фотографии могут повторяться (были в предыдущих частях). Но здесь представлены в другом ракурсе:

Чем сверлили кварцит?

Как-то не поворачивается язык сказать, что это сделано примитивными средствами: медной трубкой с абразивом. Наверное, многие видели видео, где сторонники официальной истории сверлят вручную в граните отверстия. Умножьте время, ушедшее у них на количество таких сверлений в этом сосуде. Уйдут месяцы ежедневных работ. Плюс шлифовка поверхностей (чем?). Если даже мастер работал за еду, то кто ее выдавал за это изделие? Не слишком ли дорогая цена?

Другое дело, если принять, что изделие изготавливалось в течении нескольких дней машинным способом. Пусть сверлением медной трубкой с песком, но на "станке".

Шпульки для ниток или катушки для намотки провода?

Кварцит

Проведём наглядное сравнение актуального рассказа о создании этой чаши и другого, известного российской публике на момент 1820 года, изложенного в Сибирском вестнике.

Использовать буду выше упомянутый рассказ из вестника и сведения из википедии. Сразу отмечу, что на сайте Эрмитажа я посмотрел данные на чашу: их там немного, только основные, и они совпадают с вики-данными.

Сходство версий.

Актуальная версия.

В 1815 году на ревневской каменоломне Алтайского горного округа рабочие под руководством И. С. Колычева расчистили от осадочных пород довольно крупный утёс зелёно-волнистой яшмы. .. Через четыре года, в той же каменоломне был обнаружен монолитный 11-метровый участок. От этой находки удалось отделить монолит длиной 8,5 м,.. Пригодной для работы была признана бо́льшая часть камня, имевшая длину 5,6 м.

Версия 1820 года.

Актуальная версия.

С помощью 230 рабочих камень был вытащен к каменотёсному сараю и поднят на метровую высоту. Первичной обработкой монолита занимались около 100 мастеров.

Версия 1820 года. Здесь рабочих потребовалось почти вдвое больше, но даты совпадают.

На этом сходство версий заканчивается.

Различия.

Спасский, инициатор и главный редактор СВ, неверно оценил вес чаши, если он это делал "на глаз" (что маловероятно), либо же получил неверные цифры от некомпетентного лица. На этой детали акцентировать внимание не буду, лишь покажу цифры.

Реальный вес чаши составляет 19 тонн. Высота вазы с пьедесталом - 2,57 м, большой диаметр составляет 5,04 м, а малый - 3,22 м. Это самая большая ваза в мире

По Спасскому (1820 год)

Я бы сказал, судя по описанию, что речь идёт о какой-то другой Большой Колывановской чаше. В метрической системе размеры описываемой чаши таковы: высота 1,46 метра и диаметры - 3,71 и 2,1 метра. Такие размеры соответствуют указанному Спасским весу чаши - 127 пудов или 2 тоннам.

Очевиден диссонанс:

- вес чаши, называемой Спасским равен двум тоннам, и вес камня, из которого была сделана чаша озвучен как 700 пудов или 11 тонн;

- вес же чаши, стоящей в Эрмитаже, равен 19 тоннам, и, с сохранением пропорции, камень должен весить под сотню тонн. Наверное будет неправильным эту пропорцию использовать и я сочту, что камень весил вдвое меньше (да простят мне это почтеннейшие читатели), то есть, 50 тонн.

- и вот самое интересное: по официальным данным камень весом в 50 тонн тащили 230 рабочих , а по версии Сибирского вестника камень впятеро легче тащили 400 человек за 8 дней.

Но это не всё. Главное отличие в датах.

Время находки камня, как я уже указал, обозначено одинаково в обоих случаях, 1815 годом

. Дальше различия кардинальны. По версии Эрмитажа только в 1820 году

из Петербурга пришёл ответ с рисунками и предписанием об изготовлении эллипсовидной чаши. Далее, к работам приступили в феврале 1828 года

. С помощью 230 рабочих камень был вытащен к каменотёсному сараю и поднят на метровую высоту. Первичной обработкой монолита занимались около 100 мастеров, после чего в 1830 году

камень уложили на дровни и вручную, силами 567 человек, передвинули глыбу на 30 верст в Колывань. На фабрике рабочие занимались обтёской «полотенца» чаши (верхней части). После чего в 1832-1843 годах

создавалась ёмкости чаши, наносился орнамент и полировалась поверхность яшмы. К этому же времени был найден камень для пьедестала, в котором просверлили отверстие для стального стержня (пирона), соединяющего постамент с ножкой чаши.

19 февраля 1843 года

поезд из впряжённых в особые сани лошадей (от 154-х до 180-ти, в зависимости от рельефа местности) повёз чашу из Колывани в Барнаул, далее на Уткинскую пристань реки Чусовая. Загрузили чашу подетально на плоты и направились по реке Чусовой до реки Камы, из реки Камы в реку Волгу, по реке Волге бурлаками, затем по обводному каналу в реку Нева.

Через полгода чаша была доставлена в Петербург, однако баржа с ней довольно долго стояла на Фонтанке у Аничкова моста. Тем не менее, каменное изделие выгрузили у набережной Невы рядом с Эрмитажем. В 1845 году

вазу было решено поместить в проезд здания Нового Эрмитажа - 4 года для неё сооружали специальный фундамент. Осенью 1849 года

770 рабочих поставили чашу на место.

Из сообщения Сибирского вестника

следует, что чаша уже в 1820 году была доставлена в Эрмитаж и установлена на приготовленном для неё месте.

Ещё одно различие - это имена архитекторов. В версии эрмитажа - это А. И. Мельников. По версии вестника - это Гваренги.

Как все мы понимаем, данный материал дает много пищи для размышлений.

В конце я выложу скан всей статьи.

Со мной согласится большинство читателей на предмет: если бы клизмы были такой же формы, как Колывановская ваза, то процедура мониторинга кишечника стала бы делом совсем неприятным. А для истории Большая Колывановская чаша из Сибирского вестника, начиная , станет Большой Колывановской клизмой.

Посткриптум.

Какое у Вас первое впечатление:

Версия Эрмитажа с 1849-м годом точна, и, тогда, Сибирский вестник, который сообщает об установке вазы в 1820 году, создан намного позднее?

Или официальная современная версия - суть сочинение на заданную тему. А не соответствие данных, публикуемых Спасским - результат доверия его непроверенным сведениям о размере и весе чаши? То есть он просто ошибся.

Или же чаш было две. О первой сообщается в Сибирском вестнике за 1820 год, и она была установлена в Эрмитаже. А затем сделали ещё одну - намного большую, которая затем и заменила собой первую чашу. Правда о такой замене нет нигде ни единого упоминания..

Большая Колыванская ваза получила свое название по месту создания. Так, называлась фабрика в Алтайском крае. Ее часто именуют «царицей ваз». Она выполнена из цельного куска зелено-волнистой яшмы. Это произведение камнерезного искусства было удостоено зала в Зимнем дворце, а сейчас является экспонатом Эрмитажа.

История создания

Берет свое начало на заре XIX в. В те времена были популярны изделия из камня, поэтому разведывательные работы велись постоянно. В 1819 г. поисковики находят гигантский самородок зеленой яшмы.

Камень — Яшма

Камень — Яшма

Это случилось на одной из каменоломен Алтая. 11-метровый утес яшмы было решено расколоть для отделения одного большого монолита. Получился 8-метровый камень, на котором в процессе образовалась трещина.

Она и разделила камень на 2 неравные части, и наибольшая из половин была пригодна для дальнейшей работы. Ее размер – 5, 6 метра.

Вес составляет почти 20 тонн, высота вместе с пьедесталом – 2,57 м. Признанная самой большой вазой в мире, она имеет 5,04 м во внешнем диаметре и 3,22 м во внутреннем.

Проект эллипсовидной чаши

Об этой находке было сообщено в Петербург, императору Александру I. Директор Колыванской фабрики М.С. Лаулин направил ему чертежи с точным указанием размеров. В ноябре 1920 г. из Зимнего дворца был получен ответ.

Он содержал проект по изготовлению эллипсовидной чаши, который разработал архитектор царского двора Джакомо Кваренги. Чертежи и гипсовый макет были доставлены из Петербурга в Колывань, после чего работами по созданию вазы руководил архитектор Авраам Мельников.

От момента нахождения яшмовой глыбы и сообщения об этом царскому двору до рождения великолепного произведения искусства прошло 25 лет. Сперва нужно было вытащить камень из земли, не повредив его. Затем предстояла длительная шлифовка и обтеска до получения нужной формы.

Дважды изделие полностью полировали и в конце нанесли на него живописный орнамент. Рабочие трудились вручную. Результатом стал прекрасный экземпляр камнерезного искусства, который поражал своей грандиозностью.

Размеры чаши по сей день бьют рекорды среди аналогичных примеров: 19-тонная статная красавица возвышается на 2,5 м над землей; диаметры по большому эллипсу – около 5 м, по малому – более 3-х.

Мастера потратили свыше 2-х десятков лет, с филигранной точностью вырезая чашу из единого камня. В это же время ее полировали и украшали орнаментом. Параллельно искали камень для пьедестала.

Интересен факт, что традиционная круглая форма чаш того времени, была заменена на овал. Учитывая, что яшма – камень хрупкий, это особенно осложняло задачу мастеров. Остается лишь догадываться, какими невероятными усилиями им удалось явить это чудо миру.

Транспортировка

Чашу повезли в Петербург на исходе зимы в 1943 г. Караван состоял из 154 лошадей, что неудивительно. Громоздкую скульптуру нужно было доставить в целости и сохранности, и для этого необходима была огромная тягловая сила.

Дорога пролегала через Барнаул, административный центр Алтайского края. 660 пудов гравированной яшмы прибыли в Санкт-Петербург через полгода после начала пути.

Прибытие вазы в Петербург

Вышла на поверхность халатность по подбору места для чаши. Оказалось, в Зимнем дворце заранее не позаботились о том, чтобы приготовить для нее место. Поэтому баржа с «царицей ваз» вынуждена была задержаться у Аничкова моста, а после - прямо на набережной Невы напротив Эрмитажа.

Подходящим вариантом мог быть только парадный второй этаж, однако, транспортировка чаши до него была невозможна.

Ее отправили на склад. Там нахождение вазы затянулось почти на 2 года, пока для нее не отвели проезд только что законченного Нового Эрмитажа.

По прибытию во дворец Колыванскую вазу сперва определили на склад, так как достаточно просторного помещения для ее экспозиции не нашлось. После того как это упущение было исправлено, прошло уже 150 лет. Теперь яшмовая ваза занимает почетное место в главном Государственном музее.

Именно здесь еще несколько лет сооружали массивный постамент из найденного позже, чем основная глыба, подходящего камня зелено-волнистой яшмы. Фундамент был готов только к осени 1849 г. На привычное нам место - в зале Нового Эрмитажа ее устанавливали 770 рабочих.

Санкт-Петербург — мой дом и самый красивый город на Земле. Я люблю его за великолепную архитектуру, неповторимую атмосферу и даже за серые будни. Мне нравится делиться с читателями своими впечатлениями о городе, «показывать» словом на сколько он необычен и величественен.